История храма тихвинской иконы божьей матери в алексеевском

Тихвинская церковь в Алексеевском / Православие.Ru

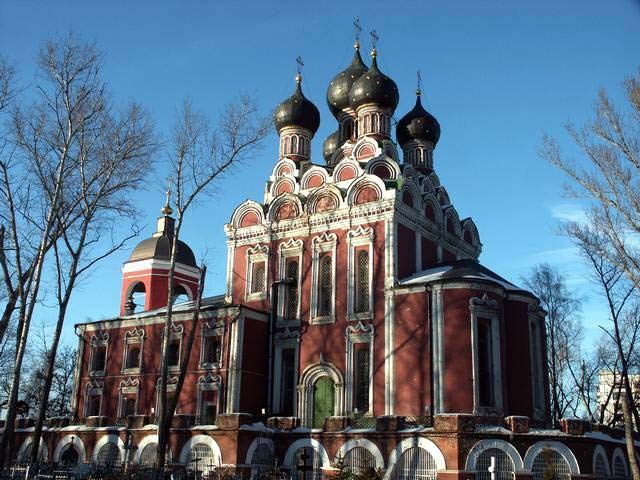

Великолепная приходская церковь во имя Тихвинской иконы находится поблизости от гостиницы «Космос» на возвышенности, названной красивым старомосковским именем «Церковная горка» – по храму. Своей архитектурой она напоминает знаменитую церковь Троицы в Никитниках близ Варварки, построенную в те же времена.

Эта местность вошла в черту города только в начале ХХ века, а до того была обыкновенной подмосковной окрестностью, окраиной, и называлась селом Алексеевским.

В далекую старину оно было любимым дворцовым селом царя Алексея Михайловича, где стоял его путевой дворец с церковью, в котором богомольный царь останавливался во время походов в Троицкую Лавру.

Обратите внимание

Однако название село получило не собственно от имени своего владельца, а от первой местной церкви, освященной по именинам царя в честь св. Алексия Человека Божия.

Прежде здесь было маленькое подмосковное село Копытово, названное по местной речке Копытовке, притоку Яузы. Близ него проходила древняя дорога в Троице-Сергиеву Лавру. Село переходило к разным знатным владельцам, а в первой половине четверти XVII века последним принадлежало князьям Трубецким.

Они и любезно предоставили свое подмосковное владение царю Алексею Михайловичу, когда он пожелал поселиться в этих живописных краях. Царь очень любил охотиться в соседних Сокольниках, и по легенде, однажды остановился в Копытове на отдых – в те времена здесь тоже шумел густой лес.

Место так понравилось царю, что он захотел иметь тут свой путевой дворец. И тогда последняя владелица села, вдова князя Трубецого, выстроила тут в 1646-1648 годах Алексеевскую церковь в честь тезоименитства своего высочайшего гостя, а с 1647 года и все село стало называться Алексеевским.

Судя по времени построения этой первой церкви, царь поселился в Копытове в середине 1640-х годов – то есть в самом начале своего правления.

И хотя со временем Алексеевский путевой дворец стал «остановкой» на Троицком пути, по которому богомольный царь ездил в Лавру, само село стало и новой охотничьей резиденцией государя.

«Тешиться», то есть охотиться в Алексеевское царь выезжал до самой смерти и со всей своей огромной семьей ездил отдыхать в Алексеевское, где согласно дворцовому этикету подавалось «раннее кушанье».

А с 1670 года село официально стало дворцовым.

И тогда в 1673 году царь Алексей Михайлович повелел заложить в селе новую церковь во имя чтимой на Руси чудотворной Тихвинской иконы Божией Матери. Дожить до ее возведения царю не удалось – работы были завершены в 1680 году уже после его смерти.

Тихвинская церковь была выстроена рядом с Алексеевской на том же месте: обе церкви поначалу были соединены папертью. Только в 1824 году старую Алексеевскую церковь разобрали и выстроили из ее кирпича красивую стройную колокольню Тихвинского храма, которая дожила до наших дней.

Важно

А в самой Тихвинской церкви в конце XIX столетия устроили придел во имя св.Алексея, Человека Божия – в память о первой церкви села Алексеевского.

В 1680 года новая Тихвинская церковь была торжественно освящена: из Кремля к ней отправился крестный ход с Патриархом и царем Феодором Алексеевичем. В день освящения храма царь подарил в него главную святыню – чудотворную Тихвинскую икону.

К тому времени эта икона уже прославилась на Руси многими великими чудесами. И не только на Руси. По преданию, образ был написан на заре веков христианства самим апостолом евангелистом Лукой и послан им вместе с Евангелием в Антиохию.

А уже в V веке икону торжественно перенесли в Константинополь, византийскую столицу Православия, где для нее был устроен Влахернский храм.

Однако в 1383 году икона таинственно исчезла оттуда – что потом сочли предзнаменованием грядущего конца Византийской империи, подписавшей в 1439 году Флорентийскую унию с католичеством и павшей под ударами турок-османов в 1453 году.

И в том же 1383 году исчезнувшая из Византии древняя икона вдруг чудесным образом появилась на Руси. В сияющих лучах она парила в воздухе над водами Ладожского озера близ Новгорода.

Первыми ее увидели местные рыбаки: они с радостью и со страхом смотрели на чудо, пока икона не удалилась от них. Потом она таким же чудесным образом явилась в другом месте и тоже неподалеку от Ладожского озера.

Там икона опустилась на землю, и обрадованные местные жители построили для нее часовню, где от образа совершились многие чудеса.

Совет

А потом икона исчезла и оттуда и вновь являлась в разных местах, даруя чудеса и исцеления, пока не избрала себе угодное место – близ будущего города Тихвина. Там она явилась также на воздухе, над местной горой.

Множество жителей и священников с хоругвями пали перед ней с мольбою о милости, помощи, прощении: «Прииди к нам, Царица! Прииди, Владычица!» И тогда икона опустилась на землю – для нее немедленно начали строить храм. Уже к вечеру деревянный сруб был готов, но наутро местные жители не нашли в том месте ни иконы, ни сруба.

Они бросились искать ее, слезно моля Царицу Небесную вернуть им бесценный дар. И вскоре в двух верстах от той горы, где накануне чудесно явилась святая икона, жители увидели необыкновенный, неземной свет.

Там, на другом берегу речки Тихвинки, в пустынном болотистом месте потрясенные люди нашли и икону, и свой исчезнувший сруб: святая икона находилась на стене сруба, ничем к нему не прикрепленная, и сияла, озаренная лучами исходящего от нее света. Здесь и был устроен ей храм. Он неоднократно горел, но образ оставался невредимым.

Икону назвали Тихвинской – по местности, в которой она явилась. Называют ее и Небосошественной, («сошедшей с небес») в честь образа ее чудесного явления и чудесной силы этой иконы, дарованной людям.

Великий князь Василий III выстроил для нее каменный храм, а его сын царь Иоанн Грозный устроил тут Тихвинский мужской монастырь, у стен которого в 1773 году вырос «славен город» Тихвин. По традиции, этот город ведет свою историю с 1383 года – от первого явления на Руси чудотворной Тихвинской иконы.

На его старинном гербе, утвержденном императрицей Екатериной II, запечатлен образ чудесного обретения его главной святыни: на голубой, цвета небес, верхней части щита изображено золотое сияние…

И впоследствии святая Тихвинская икона не раз являла чудеса. В 1613 году, в тяжелейшее для России время войны за свободу и национальную независимость, она спасла своим чудом саму Тихвинскую обитель. В Смутное лихолетье шведы заняли Новгород и Тихвинский монастырь.

Когда же Русь окрепла своими победами, и на царство был избран первый Романов, Михаил Федорович, из Москвы пришел на помощь вооруженный отряд и освободил Новгородские окрестности и обитель. Шведы решили взять реванш и трижды пытались захватить Тихвинский монастырь и уничтожить его святыню. Народ слезно молился перед иконой о спасении.

И одной женщине по имени Мария, прежде исцелившейся у иконы от слепоты, было чудо. Во сне ей явилась сама Пресвятая Богородица и велела объявить всем Ее Волю: «Да возьмут икону мою и обойдут по стенам вокруг и узрят милость Божию».

Когда обрадованные жители пошли с иконой по стенам обители, неприятельские войска увидели это шествие, и вдруг их охватил такой панический страх, что они без боя обратились в бегство.

Обратите внимание

И когда вскоре шведы вновь осадили Тихвинский монастырь и стали рыть подкопы, собираясь его взорвать, они вдруг увидели огромное русское войско, идущее прямо на них из стен обители, а с другой стороны подходившие к монастырю из Москвы отряды – и вновь бежали в страхе прочь.

Видение повторилось дважды– во второй раз, когда неприятельские войска под командованием взбешенного шведского полководца Делагарди пытались занять Тихвинский монастырь с тем только, чтобы разорить его, уничтожить его святыню, а соборную церковь «разметать по полю».

Тогда уже защитники обители испугались за свою икону и решили увезти ее в Москву, но не смогли сдвинуть икону с места – она будто приросла к стене. Это сочли за знамение и стали горячо молиться перед образом.

И вновь увидел неприятель огромное русское войско и вновь в великом страхе бежал от обители – теперь уже навсегда.

И через год именно в Тихвинском монастыре был подписан договор о мире со шведами – перед чудотворной Тихвинской иконой, которая была главной порукой со стороны русских.

В память о чудесном явлении иконы, ее чудесной помощи и победы над врагами праздник ей установили 26 июня (9 июля), и все века чтили ее как Заступницу России.

А с чудотворного образа сняли несколько списков – один из них и был передан в новоустроенный храм московского села Алексеевского.

В Тихвинском храме сохранились моленные комнаты царской семьи, летняя и зимняя, отапливаемая изразцовой печкой – справа царя, слева царицы. В нем, как и в прежней Алексеевской церкви, обязательно останавливались на богослужения по дороге в Лавру – путевым был не только дворец, но и его храм.

Это дворцовое владение перешло к наследникам царя Алексея Михайловича.

Важно

Здесь юный Петр I, вернувшийся из Лавры, где спасался от летнего восстания 1689 года, встречал повинившихся стрельцов, пришедших к нему в отдаленный подмосковный дворец – в знак раскаяния они сами принесли ему плахи с топорами, и все получили помилование.

Однако церковь, построенная позже дворца, пережила его. Всю свою историю Алексеевский путевой дворец так и оставался деревянным. В начале XIX века он был разобран за ветхостью. Сам Н.М.

Карамзин, лично осмотревший дворец, свидетельствовал о его опасности для жизни – в любую минуту стены могли просто обрушиться на вошедшего человека. Все, что осталось от путевого дворца, сожгли французские солдаты в 1812 году. Больше он не восстанавливался – в отличие от Тихвинского храма.

В начале XIX столетия храм стоял таким же обветшалым, как и путевой дворец. Затем он был осквернен наполеоновскими полчищами: сама церковь была превращена в продовольственный склад, а трапезная – как обычно водилось, в конюшню.

Император Александр I выдал из казны 18 тысяч рублей на ремонт Тихвинской церкви. И только в 1836 году ее стены были покрыты росписью – по мнению современных реставраторов, их автором был Д.Скотти. В целом, сейчас до нас дошло внутреннее убранство храма позапрошлого столетия.

И еще в Тихвинском храме была устроена особо чтимая святыня – точная копия пещеры Гроба Господня.

4 ноября 1917 года, в страшные для Москвы дни разрушительных революционных боев, в Тихвинском храме был освящен придел во имя св. Трифона.

Совет

А в 1922 году в подклете храма была устроена Воскресенская церковь, точнее – придел в память о Воскресенской церкви соседнего села Ростокино.

После упразднения этого придела именно там, в подклете Тихвинского храма на Церковной горке, до 1980 года действовал свечной завод Патриархии, ныне находящийся в Софрино.

После Великой Отечественной войны чудотворная Тихвинская икона как главная святыня храма была с почетом помещена в иконостасе справа от образа Спасителя.

Раз в году, в престольный праздник, ее извлекают для торжественного богослужения и по обычаю, благоговейно обносят с крестным ходом вокруг храма.

По легенде, именно отсюда, из Тихвинской церкви села Алексеева накануне битвы за Москву Сталин взял эту чудотворную икону и приказал облететь с ней столицу на самолете – а иногда в других преданиях об этом упоминаются еще и Тихвин, и даже Ленинград.

И 5 декабря 1941 года состоялась знаменитая битва за Москву, и началось наступление Красной Армии, вскоре освободившей Тихвин – так, что не только не взятую Гитлером Москву, но и «дорогу жизни» на Ладожском озере относят к помощи чудотворной Тихвинской иконы.

В московском Тихвинском храме есть еще одна чтимая икона Пресвятой Богородицы, к которой века притекают за помощью люди. «Прибавление ума» – под таким именем она известна в России. История этой иконы сложна и удивительна.

По преданию, ее написал в трудном для Русской Православной Церкви XVII столетии один иконописец, который во время раскола никак не мог уразуметь для себя смысла никоновской реформы и определить, какие же богослужебные книги истинны – старые или новые.

Он так долго мучился в этом выборе, что боялся потерять рассудок и стал горячо молиться Пресвятой Богородице о вразумлении.

Обратите внимание

Во сне ли или в видении наяву он получил ответ на свою молитву – обещание исцелить его, если он даст обет написать икону Царицы Небесной в том образе, в котором Она ему явится. Иконописец исполнил свой обет и изобразил увиденное в иконографическом типе образа «Прибавление ума».

Другой вариант этой легенды гласит, что икону написал психически больной человек: однажды в видении он узрел образ Царицы Небесной, нигде им раньше не виданный, и решил изобразить его наяву, хотя раньше никогда ничего не писал и не рисовал. Когда он закончил работу, то помолился новому образу об исцелении – и выздоровел. С тех пор икона и стала именоваться «Прибавление ума». Но все обошлось еще более чудесным образом.

Говорят, что ее прообразом явилась Лоретанская (или Лорецкая) статуя Богоматери, изваянная из кедра, по преданию, тоже Апостолом Лукой, и хранившаяся в маленьком домике в итальянском городе Лорето.

Этот святой домик раньше стоял в Назарете и был связан с земной жизнью Пресвятой Богородицы: в нем она родилась и жила в молодости.

А когда в XIII веке турки стали захватывать восточные земли, христиане увезли святыню в Европу, и епископу Лорето было видение Царицы Небесной, Которая молвила ему: «Сын мой, Мое скромное жилище в Назарете, где Я родилась и провела молодость, прибывает на ваши берега».

И тогда в Лорето были привезены и святой домик, и кедровая статуя: чудесным образом она и явилась иконографическим прототипом православной иконы «Прибавление ума». Иногда считают, что ее видели в Италии русские послы великого князя Василия III в 1528 году, и по этому образу была написана русская икона. Молятся ей и о детях, и об учащихся, и о болящих, и о даровании разумения.

Чудотворные святые иконы хранили московский храм. В 1922 году он был ограблен, но не закрывался все советское время, и даже колокола продолжали висеть на колокольне, только не звонили. Чудесно уцелел храм и во время великой сталинской стройки ВДНХ в той местности – а подобные мероприятия обычно не оставляли за собой храмов.

А уже в наше время, в сентябре 2001 года, Святейший Патриарх Алексий II освятил на ВВЦ новую часовню Василия Великого, сооруженную по инициативе самих работников выставки – к 60-летию со дня ее основания. Эта часовня была приписана к Тихвинскому храму, и в него были переданы списки благотворителей и жертвователей для поминания на богослужениях в храме.

Храм иконы Тихвинской Божией Матери в Алексеевском

Храм Тихвинской иконы в Алексеевском почитается у всего православного народа с давних пор. Первое место нахождение образа Тихвинской иконы — в церкви Успения Богородицы, которая страдала трижды от пожара, но образ остался невредимым.

История строения

Русский государь Алексей Михайлович славился в народе добротой, харизматичностью, набожностью, стойким характером и дипломатичностью. Он любил охотиться в Скольниках и останавливался в селе Копытове, которое в начале семнадцатого столетия принадлежало княгине Трубецкой. Она в честь великого гостя построила церковь, и село стали называть Алексеевским.

Позже государь распорядился построить в селе собор для почтения Тихвинской иконы Божьей Матери. В строении сохранились молельные помещения царственных особ.

В девятнадцатом столетии после вторжения Наполеона строение осталось покинутым и заброшенным. Император Александр выделил много денежных средств на восстановление собора, и он был оформлен великим художником Скотти.

После октябрьской революции церковь не прекращала работы, однако было изъято имущество серебром и бриллиантами, часть помещения отдали под овощехранилище. В послевоенное время были проведены ремонтные и реставрационные работы и православные люди увидели великое творение итальянского художника.

Легенда

Существует легенда о чудодейственной силе иконы. Она была написана апостолом Лукой и послана в Антихонию.

С пятого столетия икона находилась в Константинополе, но в четырнадцатом столетии она исчезла, что восприняли как знамение падения Византийской империи.

Появилась икона в городе Тихвине в воздухе и спустилась на землю, называют ее «сошедшая с небес». Царь Василий построил для нее храм, а Иван Грозный открыл мужской монастырь.

Важно

Мира Вам! Благодарим, что дочитали до этого места. Хотим Вам рассказать, что у нас есть благотворительный кошелек, собираем денежные средства на нужды болящих и детей с домов интернатов.

Являемся кураторами школы интерната для детей с недостатком речи. Уже помогли/помогаем разным людям и они очень благодарны за помощь.

Если есть возможность внести вклад( хотя бы 100-200 рублей) будем благодарны! Ангела Хранителя Вам!

Чудеса

С Алексеевским храмом и Тихвинской Божьей Матерью связано много чудес в истории русского народа. В начале семнадцатого века во время шведской интервенции образ Богоматери не раз спасал обитель.

Шведы заняли город Новгород и Тихвин. Московское войско освободило города, но шведы решили захватить монастырь и уничтожить икону.

Тогда одной женщине приснился сон, в котором Богоматерь велела ходить с образом по стенам обители.

Когда шведские солдаты увидели такое видение, их охватил ужас, они бежали. Видение русского войска со стен монастыря не дало захватчикам взорвать стены.

С тех пор образ Тихвинской Богоматери почитают как заступницу Руси. Даже сам Сталин в 1941 году отдал приказ летать над Москвой с Тихвинским образом Богоматери.

Наступление фашистской армии у столицы было остановлено и освобожден город Тихвин.

Стиль строения

Храм Тихвинской иконы Божией Матери в Алексеевском — это пятиглавное строение художественного возрождения «узорочье». Шесть столпов, поддерживают хоры, которые декорированы картинами святых и апостолов. Внутреннее помещение строения оформлено картинами Ветхого и Нового завета, образами Сергия Радонежского и Святого Николая.

В царском молельном помещении осталась печь выложенная русскими умельцами семнадцатого столетия и декорированная чудесными плитками, как прообраз следующего «аммосовского» отопления.

Святыни:

- Тихвинский образ Божией Матери;

- копия пещеры Гроба Господня;

- Образ Божией Матери »Прибавление ума»;

- останки святых.

Расписание богослужений храма в Алексеевском

В храме ежедневно песнопение в 08:00, а по воскресным и праздничным дням песнопение 07:00 и 10:00, всенощное бдение в 17:00.

Адрес обители: ул. Церковная горка, 26а

Как добраться: остановка метро ВДНХ, новый Южный выход, ориентир «К Тихвинскому храму » дальше пять, десять минут пешего хода.

Господь всегда с Вами!

Храм в честь Тихвинской иконы Божией Матери в Алексеевском, г.Москва

Великий русский царь Алексей Михайлович, который прославился добротою, сильным характером, дипломатичностью, отличался большой живостью ума и яркой харизмой, как бы сейчас сказали, очень любил во времена походов в Троицкой Лавре останавливаться в своем любимом селе Алексеевское.

Человеком он был очень набожным, поэтому в его гостевом дворце была церковь. Вопреки расхожим мнениям, село Алексеево получило свое название не от имени владельца Алексея Михайловича. Имя пошло от самой первой церкви, которая была освящена по именинам царя в честь св.

Алексия Человека Божия.

Как гласит история, Великий царь Алексей очень любил охотиться в соседних Сокольниках, и, как говорит легенда, однажды он решил остановиться на отдых в Копытове. Даже в те далекие времена здесь был огромный и очень дремучий лес. Царь Алексей искренне влюбился в эти места.

Совет

Настолько он был поражен красотой и очарованием природы, что, не раздумывая, захотел в этих местах путевой дворец для себя.

Село это было у разных знатных владельцев, но в начале 17 века принадлежало князьям Трубецким. И вскоре вдова князя Трубецкого, которая на тот момент являлась последней владелицей села, построила здесь Алексеевскую церковь (1646 – 1648 гг.

) в честь имени своего самого величайшего гостя. Уже с 1647 года все село называлось Алексеевским.

Чуть позже, в 1673 году, Великий царь Алексей Михайлович издал указ о построении новой церкви в селе. Повелевал он построить ее во имя чтимой на Руси Тихвинской иконы Божией Матери.

Из Кремля в 1680 году шел крестный ход с Патриархом и царем всея Руси Феодором Алексеевичем.

И новая церковь была празднично освящена, и в честь такого великого события царь презентовал церкви святыню – чудотворную Тихвинскую икону. Своими безмерными чудесами и помощью людям эта икона уже была прославлена на весь мир.

По истории, она был написана в начале веков христианской религии, самим апостолом евангелистом Лукой и послан им вместе с Евангелием в Антиохию. Ее назвали Тихвинской – по местности, в которой она появилась.

Но это не единственная достопримечательность этого храма. В нем есть еще одна, но также не маловажная святыня – икона пресвятой Богородицы “Прибавление ума” (так называется эта икона). Уже много веков со всего мира к ней идут за помощью люди. В 19 веке храм был запущен, наполеоновские войска использовали храм в качестве конюшни и складов.

Александр I выделил много средств на ремонт и возобновление храма, на украшение и роспись стен (1836 г.). Так храм начал воскресать. Настолько чудесное место, даже в советские годы (а все помнят политику коммунизма) не прекращал работать и принимал людей. Даже были сохранены купола и колокола, хотя многие годы никто не слышал их величественный звон.

Святейший Патриарх Алексий II уже в нашем веке, в 2001 году, торжественно освятил новую часовню в честь Василия Великого. Эта небольшая часовня была прикреплена к Тихвинскому храму. Еще на территории Тихвинского храма есть Алексеевское кладбище, на котором упокоено много святых и праведных людей.

Все прихожане Тихвинского храма знают о традиции, которая появилась относительно недавно, в 1962 году.

Каждый год, 30 апреля, в день Ангела, в честь и память своего небесного покровителя Алексея, Человека Божия, здесь служит литургию сам Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II.

Очень много людей получили помощь, благословение и поддержку здесь, в этом святом месте. Храм одновременно не большой – но при этом величественный.

Храм Тихвинской иконы Божией Матери в Алексеевском — Портрет прихода — Татьянин День

| Храм Тихвинской иконы Божией Матери в Алексеевском |

Храм в Алексеевском был построен в конце XVII века.

Сначала он был освящен в честь Алексия человека Божия и принадлежал Трубецком. Но вскоре после постройки имение и церковь перешли в собственность государя.

Храм был построен на дороге в Троице-Сергиеву Лавру, и царь часто останавливался там передохнуть на пути к преподобному Сергию Радонежскому.

По воле царя на месте Алексеевского храма был заложен новый – в честь Тихвинской иконы Божией Матери. В память о первой церкви в Тихвинском храме по южной стороне хор спустя почти два столетия в 1890-х годах был устроен придел во имя св. Алексия, Человека Божия.

Обратите внимание

В советское время Тихвинский храм никогда не закрывался. По современному преданию, в 1941 году, во время зимнего наступления немцев на Москву, Сталин именно отсюда взял чудотворную икону Тихвинской Божией Матери, с которой, по его приказу, облетели на самолете вокруг города. А вскоре произошло первое успешное наступление Красной Армии, закончившееся взятием города Тихвина.

Многие знают Тихвинский храм еще из-за одной совсем недавней традиции. С 1962 года 30 марта, в день Ангела, Патриарх Московский и Всея Руси Алексей II (если на этот день не выпадали важные поездки и неотложные дела), служил в храме литургию в память своего небесного покровителя – Алексия, Человека Божия.

Сегодня прихожане храма ведут активную деятельность: занимаются восстановлением храмов Русского Севера, в последнюю субботу месяца организуют молебны для беременных или желающих иметь ребенка женщин; совместными усилиями они организовывали первый студенческий форум «Вера и дело», разработали несколько православных сайтов и подготовили информационный листовки о крещенской воде.

Татьяна Грудина, студентка 5 курса социологического факультет МГУ

| Татьяна Грудина |

В храм я ходила время от времени, прихожанкой не была, молитв многих не знала. Помню, когда все пели «Верую», молчала, потому что не знала слова. А потом на первом курсе социологического факультета МГУ пошла на спецкурс «Основы православной культуры», который вел священник Алексий Яковлев.

Потом в рамках этого спецкурса мы организовывали круглый столу. Для нас это было очень важно и ответственно. Когда готовили доклады, отец Алексий пригласил нас приехать в гости в храм и в воскресную школу.

Мне было интересно, но немного боязно, поэтому приехала я не сразу. А потом отец Алексий дал мне задание подготовить доклад про святую мученицу Татиану, и это поручение, доверие священника были очень важным шагом.

Конечно, в храм ты приходишь к Богу, к вере, но «вера без дел мертва». И воскресная школа помогает людям реализовать свои благие устремления в делах. Неплохо прийти в храм, чтобы помолиться, но не хватает духа общности. А школа дает понимание того, что такое община, что такое приход.

Ты приходишь в храм, видишь улыбающиеся добрые лица, священников, которые тебя знают, рады выслушать и помочь. Это люди, которые растут вместе собой. Например, у нас есть маленькая девочка Злата, которой было всего 7 месяцев, когда я пришла в храм.

Помню, раньше на причастии я легко держала ее на руках, а сейчас, когда она просит меня взять её на ручки, я горю ей, что она уже взрослая и самостоятельная. И это действительно так! Я понимаю, что эти почти пять лет мы прожили вместе. Она училась ходить – я делала первые шаги в храме.

Параллельно шло ее становление как человека и мое – как христианина.

Когда есть минутки искушения, уныния, понимаешь, что есть люди, которые помогут, поддержат. Это особые воспоминания – когда на именины приходит смс-поздравление или ты уходишь из храма, надеваешь куртку, а в кармане – конфетка. Подаренная кем-то из наших прихожан. Школа – это для меня некий тыл.

А еще важно собрать всех во имя чего-то хорошего и доброго. Это и первый студенческий форум «Вера и дело», на котором мы организовали целую секцию по патриотизму, и наши листочки о Крещенской воде, и, конечно, проект восстановления храмов Севера – это то, ради чего мы все ждем лета.

Очень интересно, когда приходят разные отголоски о нашей деятельности, откуда не ждешь.

Недавно я пришла на социологический факультет, чтобы обсудить с научным руководителем диплом, а заместитель декана по информационным технологиям позвал меня в кабинет и говорит: «А мне звонили из патриархии. Благодарили за студентов».

Важно

Это шутки у него такие… Просто он узнал о нашем проекте про листочки о Крещенской воде и решил таким образом поддержать нас. Что скажешь: приятно!

Когда человек приходит в храм, спрашивает: «Чем могу помочь?». У кого-то есть финансы, у кого-то – силы. И вместе мы можем сделать очень многое. Для человека важно не скупиться, не только накапливать, но и отдавать. В рамках всех наших проектов люди отдают другим и, конечно Богу, частичку своей жизни. И это прекрасно!

| Ольга Соловьева с детьми |

Ольга Соловьева, психолог, инструктор по подготовке к родам, мама троих детей.

В храм меня привела молитва мамы. Было время, когда я отказывалась воспринимать все, что она пыталась рассказать мне о Церкви, о Вере. И ей оставалось только молиться, чтобы Господь меня вразумил.

Наверное, мама очень горячо молилась, потому что в моей жизни вдруг «грянул гром». И я не просто пришла – я прибежала в храм. Было тяжело, жила буквально «от Причастия до Причастия».

Но как я благодарна Богу за свое прозрение! И маме за ее молитвы! Это случилось 5 лет назад.

Вместе с Верой Господь подарил мне совершенно новый пласт жизни, который тихими глубинными подвижками изменил всю мою жизнь. Круг общения, досуг, книги и фильмы, взгляды на воспитание, родительство, дружбу, окружающий мир и саму себя. Все менялось. Что-то с треском и шумом, что-то – тихо и незаметно для меня самой…

И я очень благодарна Создателю, что Он привел меня именно в наш храм, в котором тогда начинала создаваться Воскресная Школа для взрослых..

(Кстати, ее возраст меряется по возрасту моей младшей дочки Златы, которая с самого своего рождения уже была одним из самых постоянных ее слушателей. Правда, на первых занятиях она спала после причастия в переносной люлечке.

Но уже в 4 месяца – бодрствовала в иконном зале Третьяковской галереи на экскурсии нашей ВШ, как и на всех последующих.

Читайте также: